PROJEKTE MIT STRAHLKRAFT FÜR DIE REGION

DAS GANZE IST MEHR

Nicht nur die Leuchttürme, wie der interkommunale Radrundweg Hambach-Loop, der um See und Sophienhöhe unterschiedliche Landschafts- und Projekträume verbinden wird, werden die Region lebenswert machen. Es ist die Gesamtheit und die Vielfalt der weitsichtigen, mutigen und kreativen Projekte, die NEULAND HAMBACH zu einem großen Ganzen zusammenwachsen lassen wird.

Ob Landwirtschaftsprojekte, Vernetzungsprojekte, Infrastrukturprojekte, Städtebauprojekte oder Kombinationen – wir drehen an allen Stellschrauben, um unsere Visionen für Landschaft, Infrastruktur, Leben & Arbeiten zu realisieren.

Studien

Machbarkeitsstudie frühzeitige Nutzung der Tagebaurandbereiche

Für die Entwicklung der Tagebaufolgelandschaften im Rheinischen Revier ist die frühzeitige und möglichst vielfältige Nutzung der Sicherheitszonen und Böschungsbereiche eine wichtige Größe. Eine planungs- und bergrechtliche Machbarkeitsstudie soll jetzt klären, unter welchen Voraussetzungen Nachnutzungen möglich sind.

Die Studie prüft für die drei Tagebaue Hambach, Inden und Garzweiler geologische Aspekte wie die Bodenbeschaffenheit aber auch ökologische Faktoren sowie wirtschaftliche, soziale und vor allem regulatorische Voraussetzungen. Den inhaltlichen Lead der Studie übernimmt die Neuland Hambach GmbH in Abstimmung mit den beiden anderen Tagebauumfeldverbünden Entwicklungsgesellschaft indeland GmbH und Zweckverband Landfolge Garzweiler. Ein entsprechender Antrag wurde der Landesplanung Nordrhein-Westfalen vorgelegt und befürwortet. Die Ergebnisse werden voraussichtlich Anfang nächsten Jahres vorliegen.

Auf Initiative der Tagebauumfeldverbünde wird die Landesplanung darüber hinaus einen ständigen Arbeitskreis einrichten, dem neben den Tagebauverbünden auch die RWE Power AG, der Geologische Dienst sowie die zuständigen Planungs- und Aufsichtsbehörden des Landes angehören werden. Der Arbeitskreis soll die Anrainerkommunen bei ihren Planungen unterstützen und offene Fragen rund um die Weiterentwicklung der Tagebaufolgelandschaft beantworten.

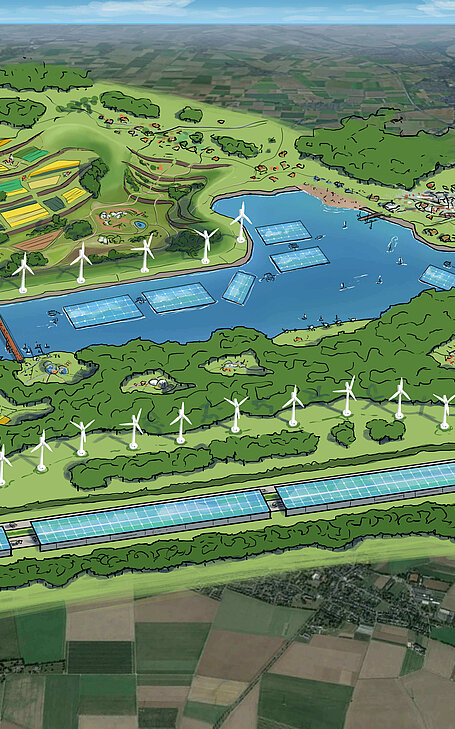

Inden – Hambach: Raum zwischen den Seen

Die Studie der indeland GmbH und NEULAND Hambach GmbH zeigt, wie sich der Raum zwischen den Tagebauen zukünftig entwickeln kann und formuliert mögliche Konzeptansätze für den Frei- und Siedlungsraum sowie die Infrastruktur dieser knapp sieben Kilometer langen Landbrücke. Durch die gemeinsame Betrachtung des Raums und das Zusammenfügen bestehender Konzepte sollen neue Synergien und Kooperationen im gemeinsamen Zwischenraum entstehen.

Die Studie "Raum zwischen den Seen – Eine neue Perspektive für den Raum zwischen den Seen" kann hier heruntergeladen werden.

Projekte

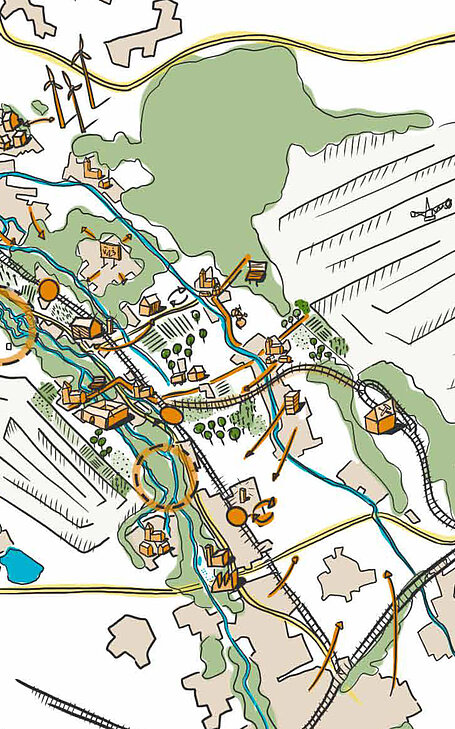

Hambach Loop

Der Hambach Loop ist ein Radrundweg, der als interkommunale Landschaftsverbindung rund um die Sophienhöhe und den künftigen See, eine Vielzahl bestehender und neuer Destinationen am Tagebau Hambach verbindet. Der Rundweg übernimmt eine freizeittouristische Funktion, ist aber auch eine wichtige Verbindungsstrecke im Alltagsverkehr. Neben der Vernetzung der Kommunen untereinander liegt der Schwerpunkt in den regionalen Anbindungen und Einbindungen in die bestehenden Netze. Er soll eines der ersten sichtbaren Projekte in der Transformationslandschaft sein.

Das Konzept soll aufzeigen, wie durch die Verknüpfung von Infrastruktur, Landschaft und Siedlungsentwicklung das Tagebauumfeld zu einer Gesamtmodellregion für die Verkehrswende werden kann. Der Hambach Loop wirkt als Gemeinschaftsprojekt des sechs Anrainerkommunen. Der Radweg verbindet die unterschiedlichen Projekträume im heutigen Abbaufeld und ermöglicht die Vernetzung mit den umgebenden Räumen.

Ziel des Förderprojekts ist es, den Hambach Loop von der Planung bis zur Baureife vorzubereiten und inhaltlich abzustimmen. Die bauliche Umsetzung wird in nachfolgenden, darauf aufbauenden Anträgen durch die jeweiligen potenziellen kommunalen Baulastträger beantragt. Ein weiteres Ziel ist es außerdem, die wirtschaftliche Infrastruktur durch eine verbesserte Verkehrsanbindung zu optimieren und damit die Schaffung und den Erhalt von Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes zu unterstützen.

Das Projekt wird unter dem Titel "Planung und Abstimmung des Radwegenetzes Hambach Loop zur Anbindung der Anrainerkommunen und Verbindung von touristischen Destinationen und Ankerpunkten in der Tagebaufolgelandschaft" umgesetzt und durch die Rahmenrichtlinie zur Umsetzung des Investitionsgesetztes Kohleregionen in Nordrhein-Westfalen gefördert.

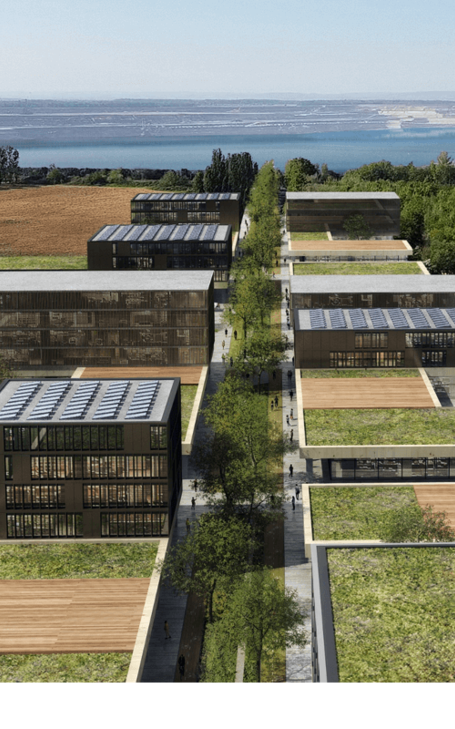

Food Campus – Elsdorf

Die SAVANNA Ingredients GmbH, die Pfeifer und Langen GmbH & Co KG und die Stadt Elsdorf sowie mögliche weitere Partner entwickeln das Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik Elsdorf sowie das angrenzende Umfeld im Rahmen einer Public-Private-Partnership gemeinsam als „Food Campus Elsdorf“. Das Projekt nutzt die Kompetenzen und die Tradition der Lebens- und Futtermittelerzeugung in Elsdorf sowie das regionale Alleinstellungmerkmal hochwertiger landwirtschaftlicher Böden und setzt diese für die Gesamtregion in Wert.

Die Projektmaßnahmen umfassen die konzeptionelle und planerische Entwicklung, den Aufbau von Netzwerken und Wertschöpfungsketten, die Investoren- und Partnersuche sowie investive Maßnahmen im Bereich öffentlich nutzbarer Infrastruktur.

Mit der Maßnahme können bis Ende 2022 am Standort etwa 200 und bis Ende 2026 etwa 600 Ersatzarbeitsplätze geschaffen werden. Weitere Arbeitsplätze können im Dienstleistungs- und Zulieferbereich mittelbar erhalten und geschaffen werden.

Zukunftsterrassen – Elsdorf

Das Projekt „Zukunftsterrassen Elsdorf“ dient mit vier Maßnahmenschwerpunkten der Vorbereitung und Umsetzung von kurzfristigen Maßnahmen zur Nutzung des acht Kilometer langen Tagebaurandbereiches im Stadtgebiet Elsdorf.

- „Zukunftsterrassen“ an Tagebaurand und Böschung: Die (Zwischen-)Flächennutzung wird unter Einbindung der potenziellen Nutzungsoptionen im Sinne der Stadtentwicklung konzeptionell vorbereitet.

- Forum :terra nova 2.0: Das Forum :terra nova und der angrenzende Tagebaurand werden zu einem zentralen Einstiegstor für das Rheinische Revier weiterentwickelt.

- „Neues Wohnen am See“: Die städtebauliche Integration der zum See hin wachsenden Ortslagen wird planerisch vorbereitet. Die Einbindung in eine mögliche Internationale Bau- und Technologieausstellung (IBTA) bietet sich an.

- Anbindung des Tagebau-/Seerandes: Durch neue Mobilitätslösungen und ertüchtigte Mobilitätsachsen wird der Tagebaurandbereich erschlossen und mit dem Umland verbunden.

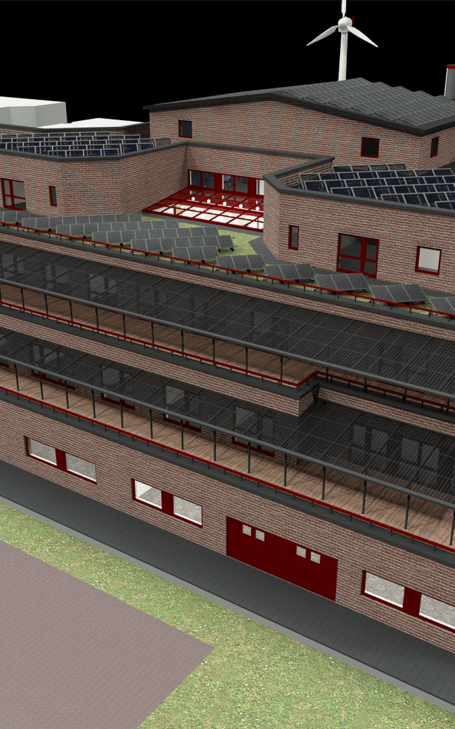

Innovatives Bauzentrum im Rheinischen Revier – Kerpen

[InnoBaZ]RR baut auf dem ABZ als Alleinstellungsmerkmal der Kolpingstadt Kerpen auf. Ein neues Gebäude ermöglicht die Vernetzung folgender Bereiche:

Innovative Ideen: Im InnoBaZ entstehen Innovationen, sie werden getestet und nach Optimierung zur Marktreife entwickelt. Im InnoBaZ treffen verschiedene Akteure der Bauindustrie (z.B. F&E, Lehre&Ausbildung, Start-Ups, KMUs) aufeinander. Der einzigartige Begegnungsort unterstützt Austausch und begünstigt somit Innovationen (z.B. Baumaterialien&Bauweisen).

Neue Wege der Ausbildung: Neuerungen werden vom ABZ über Bildungsprogramme an kommende Generationen der Bauindustrie weitergegeben und somit nachhaltig implementiert. Da verschiedene Qualifizierungsniveaus betroffen sind, werden für eine breite Masse Arbeits- und Ausbildungsplätze gesichert, was die Basis für ein gutes Leben in der Region ist und sozialen Zusammenhalt stärkt.

Kooperation als Innovation: Die einzigartige Form des Lernens und Lehrens ist innovativ. Kooperationen von Forschungs- und Wirtschaftseinrichtungen schaffen mindestens 30 neue Arbeitsplätze pro Jahr.

SpeicherStadtKerpen

Die „Project Management Office“ (PMO) der SpeicherStadtKerpen ist das mit Experten verschiedener Fachrichtungen und integrativ arbeitenden Generalisten besetzte „Herz und Gehirn“ dieses nachhaltigen Sektorenkopplungs- sowie Stadt- und Raumentwicklungskonzeptes in der „EnergieLandschaft_Rheinisches Revier“. Hier erfolgt - in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsmodell - Modul „Platine“ - die Kommunikation, Koordination und Steuerung aller internen sowie externen Prozesse und Partner zur Umsetzung der derzeit 8 operativen Teilmodule.

Diese „Schaltzentrale der SpeicherStadt“ stellt sich im anliegenden Organigramm dar. Die PMO benötigt zur Aufnahme der operativen Tätigkeit und schrittweisen Realisierung der o.g. Teilprojekte sowohl Spezialisten zur Lösung von Fachplanungsaufgaben (z.B. leitungsgebundene Infrastruktursysteme zum Transport von Hy) als auch Generalisten zur themen- und sektorenübergreifenden Generierung der wirtschaftlichen, technischen und ökologischen Synergien (z.B. im Hinblick auf den wirtschaftlich und ökologisch sinnvollsten Wirkungsgrad zukünftiger Wärme- bzw. Energieversorgungsstechniken für Wohn- und Gewerbequartiere) der einzelnen Teile des ganzheitlich arbeitenden nachhaltigen Stadt- , Raum- und Landschaftsentwicklungsprojektes.

Die PMO sorgt also - wie ein gut geschmiertes Getriebe - dafür, dass die vielen Zahnräder des Großprojektes „SpeicherStadtKerpen“ über einen langen Zeitraum Schritt für Schritt ineinandergreifen und letztlich ihr maximales wirtschaftliches, ökologisches und soziales Strukturwandelpotential entfalten.

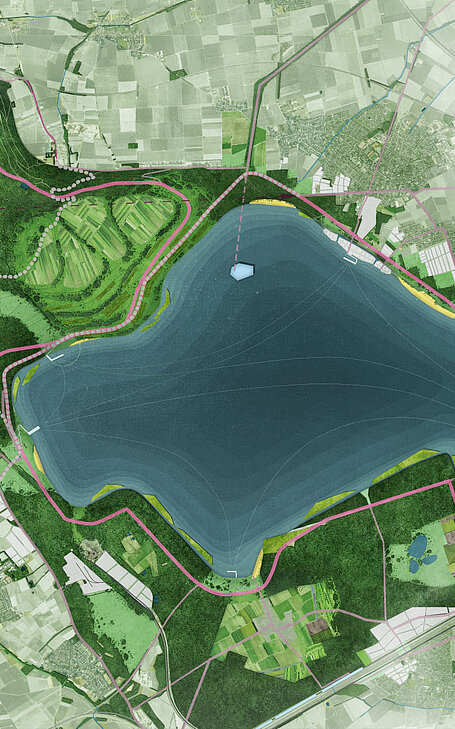

Brainergy Park – Jülich

Die drei Gesellschafterkommunen Jülich, Niederzier und Titz sowie der Kreis Düren haben auf 52 ha den an Nachhaltigkeitsgrundsätzen orientierten Brainergy Park Jülich als interkommunales Gewerbegebiet ausgewiesen und bereits Baurecht erlangt. Mit Fokus auf den Themen Energie, Digitalisierung und Agrartechnologie soll ein vertikaler und horizontaler möglichst 100% Dekarbonisierungs-Hub Gewerbeansiedlungen, Schnittstellenaktivitäten zwischen Forschung und Wirtschaft sowie Neugründungen anregen.

Gemeinsam mit starken Partnern aus Forschung und Wirtschaft werden Lösungen für die vielfältigen Herausforderungen der Energiewende entwickelt und die Ansiedlungsbasis für nachhaltige Arbeitsplätze geschaffen.

Das Projekt umfasst in der ersten Phase den Bau der Energieversorgungsinfrastruktur des Brainergy Park, den Bau des Zentralgebäudes "Brainergy Hub" sowie die bauliche Umsetzung des Masterplans Städtebau. In der zweiten Phase wird das Hub-Zentralgebäude erweitert und zusätzliche Transferaktivitäten mit den Forschungspartnern aufgesetzt. www.brainergy-park.de

Brainergy Forum – Jülich

NEULAND HAMBACH Die Stadt Jülich plant ein neues Kongress- und Veranstaltungszentrum hinter dem Rathaus

In der Jülicher Innenstadt, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Rathaus, soll ein Konferenz- und Veranstaltungszentrum für internationale Wissenschaftskongresse, Kulturveranstaltungen und öffentliche Ratssitzungen entstehen. Das Brainergy Forum soll ein Ankerpunkt im regionalen Strukturwandel und ein Ort der Dialogs sowohl für Wirtschaft und Forschung als auch das politische sowie gesellschaftlich-kulturelle Leben werden.

Leitgedanken hinter der Projektidee sind Flexibilität und Multifunktionalität. Als baukultureller Leuchtturm mit modellhaftem energetischen Konzept und ressourcenschonender Bauweise soll das Brainergy Forum in der Stadt ebenso wie in der Region eine hohe Strahlkraft entwickeln. Ein Modellcharakter soll auch in der Konzeption der Kommunikations- und Aufenthaltsräume sowie in ihrer flexiblen Aufteilung erkennbar werden. Im weiteren Planungsprozess werden Beteiligungen der Bevölkerung erfolgen. Die Fertigstellung des Brainergy Forums wird bis spätestens 2030 angestrebt.

Zusätzlich soll am Rande des Forschungszentrums Jülich (FZJ) ein Transferzentrum entstehen, an dem die Grundlagenforschung des FZJ gemeinsam mit Unternehmen in die Anwendung gebracht wird. Ein entsprechendes Mobilitätskonzept soll beschreiben, wie die Menschen schnell und nachhaltig zwischen dem geplanten Brainergy Forum, dem Brainergy Park und dem FZJ pendeln können.

Mobilitätsstation der Zukunft – Merzenich

Bereits heute ist der S-Bahnhof Merzenich auf der Verkehrsachse Köln-Aachen ein wichtiger überörtlicher Knotenpunkt zum Umstieg zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln und -formen. Mit dem Projekt „Mobilitätsstation der Zukunft“, welches im Projektaufruf „Starterpaket Kernrevier“ den 3. Stern erhalten und somit als „Zukunftsprojekt des Strukturwandels im Rheinischen Revier“ betitelt werden darf, wird diesem Haltepunkt in Zukunft eine noch stärkere Bedeutung für Pendlerinnen und Pendler aus der gesamten Region, aber perspektivisch auch für Forschende am etwa 5 km entfernten Standort Morschenich-Alt zukommen.

Mit der Projektumsetzung wird Merzenich zum (über-)regionalen Knotenpunkt eines innovativen Mobilitätsnetzwerkes, in dem autonomes Fahren ebenso wie urbane Logistik eine Rolle spielen werden. Bei der Neugestaltung und Ausstattung werden u.a. auch erneuerbare Energien und nachhaltige Energiekonzepte mitgedacht. Die Mobilitätsstation ist damit ein Zukunftsort für eine intermodale Anbindung im Gemeindegebiet.

Eingangstor zur Sophienhöhe – Niederzier

Niederzier entwickelt die Planung und Errichtung eines Besucherinformationszentrums auf der Sophienhöhe. Das Zentrum kombiniert Bestandteile wie Dauer- und Wechselausstellung, ein multifunktionales Foyer mit Landschaftsmodell, Auditorium, Schulungsräumen, etc. Im gesamten Rheinischen Revier eröffnet allein der Standort der Sophienhöhe weiträumige Blicke auf sämtliche drei Tagebaue, die entstehenden Seen, Kraftwerke und andere Orte der Transformation, die Jülicher Börde, das Eifelvorland und vieles mehr. Neben dieser einzigartig übergeordneten Lage im Revier dient der Standort auch unmittelbar als Ausgangs- und Anlaufpunkt zur Entdeckung der naturnahen Erlebniswelt der Sophienhöhe u.a. mit der „Goldenen Aue“, einem Offenlandbereich mit Beweidung und feuchten Senken. Die bauliche Anlage des Besucherinformationszentrums wird in integrierter Form mit Gastronomie, Lernstationen und Wegen im Außenraum sowie weiteren Aktivitätsbereichen realisiert.

Co-Working-Space – Titz

Das „Co-Working-Space Titz“ („CST“) ist unmittelbar zwischen Bildungseinrichtungen (PRIMUS-Schule und Gemeindekindergarten) und Nahversorgungszentrum auf einer gemeindlichen Fläche geplant. Coworking-Spaces stehen weltweit für kollaboratives Arbeiten, Innovation sowie die effiziente Nutzung von Infrastruktur. In den letzten 10 Jahren hat sich die Szene umfangreich entwickelt und steht jetzt vor der „Eroberung“ des ländlichen Raums. Auch wenn der Begriff „Coworking“ als wichtiges Schlagwort für neue Arbeitsmodelle dient, ist die Umsetzung durchaus facettenreich. In urbanen Zentren gibt es verschiedene Arten und Geschäftsmodelle von Coworking-Spaces. Der ländliche Raum kann diese Konzepte jedoch nicht eins zu eins übernehmen. Hier bestimmen die Voraussetzungen vor Ort, regionale Besonderheiten und Nutzerbedürfnisse, welche Arten von Angeboten funktionieren.